考虑到有些读者可能不知道什么是虚拟 DOM,这里我们不会对其做深入讨论,但这既不影响你理解本节内容,也不影响你阅读后续章节。 如果实在看不明白,也没关系,至少有个印象,等后面我们深入讲解虚拟 DOM 后再回来看这里的内容,相信你会有不同的感受。

前文说到,声明式代码的更新性能消耗 = 找出差异的性能消耗 + 直接修改的性能消耗, 因此,如果我们能够让找出差异的这一环节所消耗的性能最小化,就可以让声明式代码的性能无限接近命令式代码的性能。 而所谓的虚拟 DOM,就是为了让找出差异的这一环节所消耗的性能最小化而出现的。

至此,相信你也应该清楚一件事了,那就是采用虚拟 DOM 的更新技术的性能理论上不可能比原生 JS 操作 DOM 更高。 这里我们强调了理论上三个字,因为这很关键,为什么呢?因为在大部分情况下,我们很难写出绝对优化的命令式代码, 尤其是当应用程序的规模很大的时候,即使你写出了极致优化的代码,也一定耗费了巨大的精力,这时的投入产出比其实并不高。

那么,有没有什么办法能够让我们不用付出太多的努力(写声明式代码),还能够保证应用程序的性能下限, 让应用程序的性能不至于太差,甚至想办法逼近命令式代码的性能呢?这其实就是虚拟 DOM 要解决的问题。

不过前文中所说的原生 JS 实际上指的是像 document.createElement 之类的 DOM 操作方法, 并不包含 innerHTML,因为它比较特殊,需要单独讨论。在早年使用 jQuery 或者直接使用 JS 编写页面的时候, 使用 innerHTML 来操作页面非常常见。其实我们可以思考一下:使用 innerHTML 操作页面和虚拟 DOM 相比性能如何? innerHTML 和 document.createElement 等 DOM 操作方法有何差异?

先来看第一个问题,为了比较 innerHTML 和虚拟 DOM 的性能,我们需要了解它们创建、更新页面的过程。 对于 innerHTML 来说,为了创建页面,我们需要构造一段 HTML 字符串:

const html = `<div><span>...</span></div>`接着将该字符串赋值给 DOM 元素的 innerHTML 属性:

div.innerHTML = html然而这句话远没有看上去那么简单。为了渲染出页面,首先要把字符串解析成 DOM 树,这是一个 DOM 层面的计算。 我们知道,涉及 DOM 的运算要远比 JS 层面的计算性能差,这有一个跑分结果可供参考,如图 1-1 所示。

图1-1 跑分结果

在图中,上边是纯 JS 层面的计算,循环 10000 次,每次创建一个 JS 对象并将其添加到数组中; 下边是 DOM 操作,每次创建一个 DOM 元素并将其添加到页面中。跑分结果显示,纯 JS 层面的操作要比 DOM 操作快得多, 它们不在一个数量级上。基于这个背景,我们可以用一个公式来表达通过 innerHTML 创建页面的性能:

HTML 字符串拼接的计算量 + innerHTML 的 DOM 计算量。

接下来,我们讨论虚拟 DOM 在创建页面时的性能。虚拟 DOM 创建页面的过程分为两步: 第一步是创建 JS 对象,这个对象可以理解为真实 DOM 的描述; 第二步是递归地遍历虚拟 DOM 树并创建真实 DOM。 我们同样可以用一个公式来表达:

创建 JS 对象的计算量 + 创建真实 DOM 的计算量。

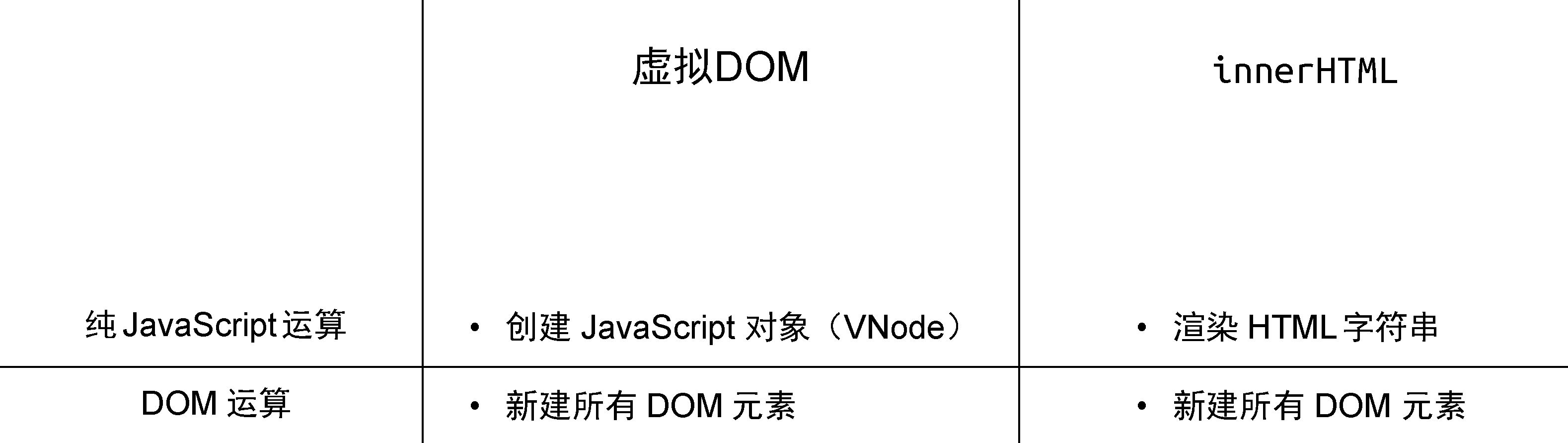

图 1-2 直观地对比了 innerHTML 和虚拟 DOM 在创建页面时的性能。

图1-2 innerHTML 和虚拟 DOM 在创建页面时的性能

可以看到,无论是纯 JS 层面的计算,还是 DOM 层面的计算,其实两者差距不大。 这里我们从宏观的角度只看数量级上的差异。如果在同一个数量级,则认为没有差异。在创建页面的时候,都需要新建所有 DOM 元素。

刚刚我们讨论了创建页面时的性能情况,大家可能会觉得虚拟 DOM 相比 innerHTML 没有优势可言,甚至细究的话性能可能会更差。 别着急,接下来我们看看它们在更新页面时的性能。

使用 innerHTML 更新页面的过程是重新构建 HTML 字符串,再重新设置 DOM 元素的 innerHTML 属性, 这其实是在说,哪怕我们只更改了一个文字,也要重新设置 innerHTML 属性。 而重新设置 innerHTML 属性就等价于销毁所有旧的 DOM 元素,再全量创建新的 DOM 元素。

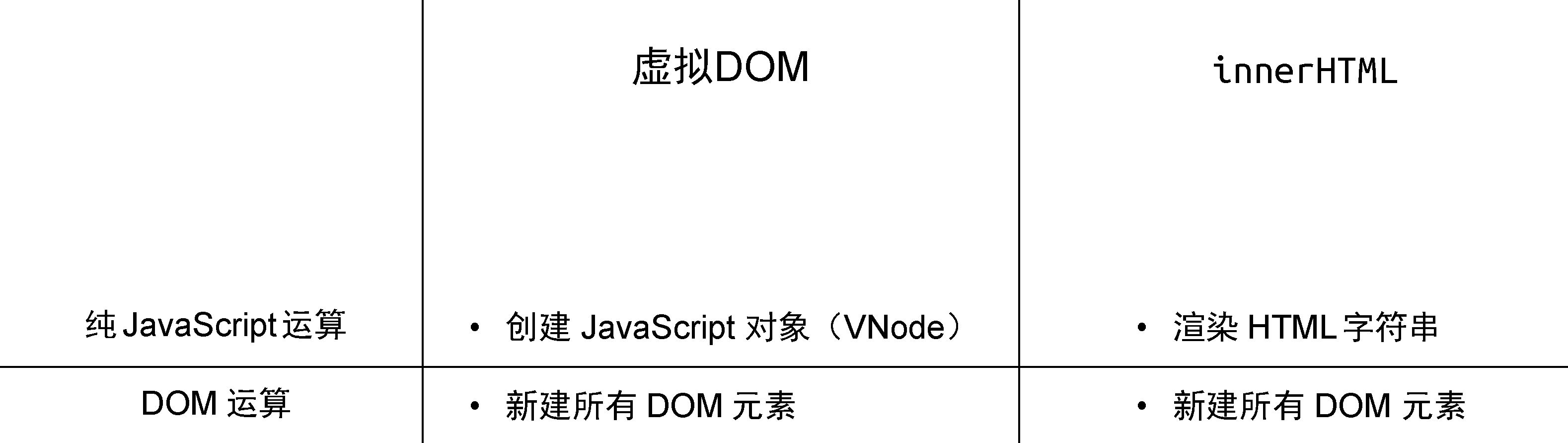

再来看虚拟 DOM 是如何更新页面的。它需要重新创建 JS 对象(虚拟 DOM 树), 然后比较新旧虚拟 DOM,找到变化的元素并更新它。图 1-3 可作为对照。

图1-3 虚拟 DOM 和 innerHTML 在更新页面时的性能

可以发现,在更新页面时,虚拟 DOM 在 JS 层面的运算要比创建页面时多出一个 Diff 的性能消耗, 然而它毕竟也是 JS 层面的运算,所以不会产生数量级的差异。 再观察 DOM 层面的运算,可以发现虚拟 DOM 在更新页面时只会更新必要的元素,但 innerHTML 需要全量更新。这时虚拟 DOM 的优势就体现出来了。

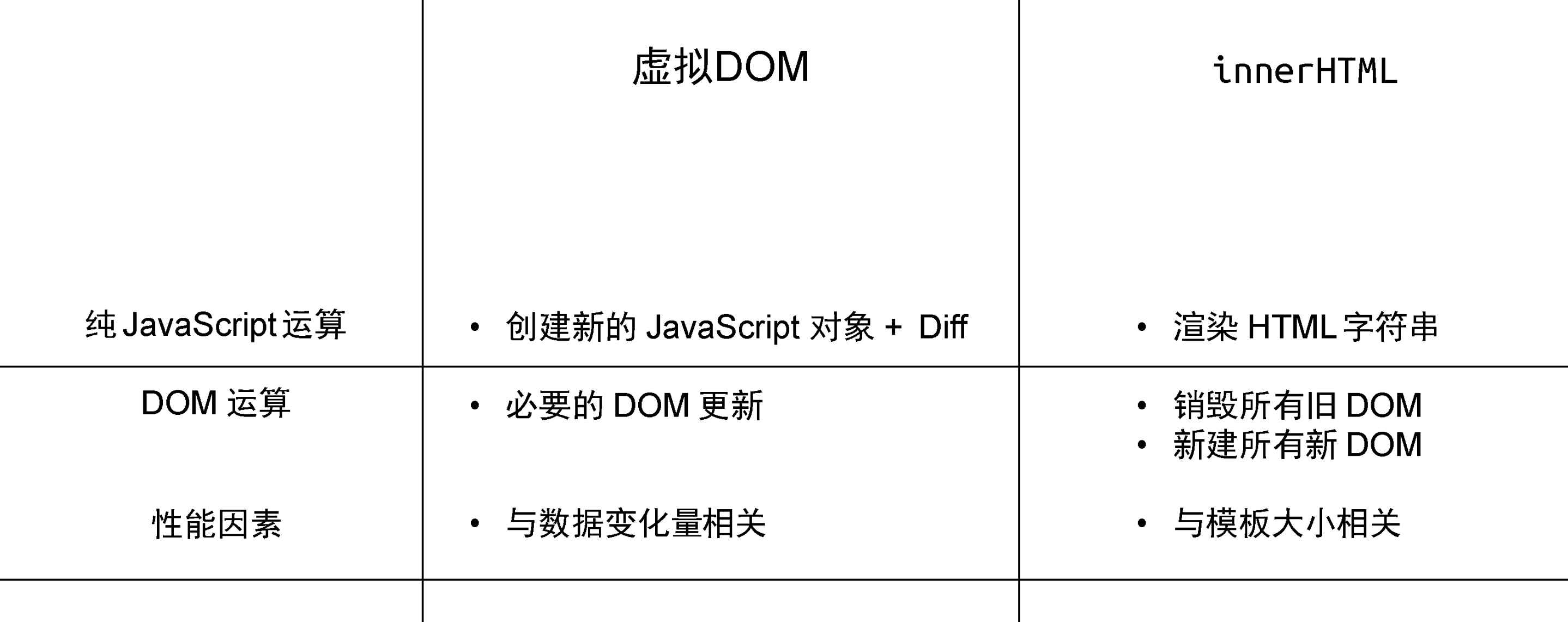

另外,我们发现,当更新页面时,影响虚拟 DOM 的性能因素与影响 innerHTML 的性能因素不同。 对于虚拟 DOM 来说,无论页面多大,都只会更新变化的内容,而对于 innerHTML 来说,页面越大, 就意味着更新时的性能消耗越大。如果加上性能因素,那么最终它们在更新页面时的性能如图 1-4 所示。

图1-4 虚拟 DOM 和 innerHTML 在更新页面时的性能(加上性能因素)

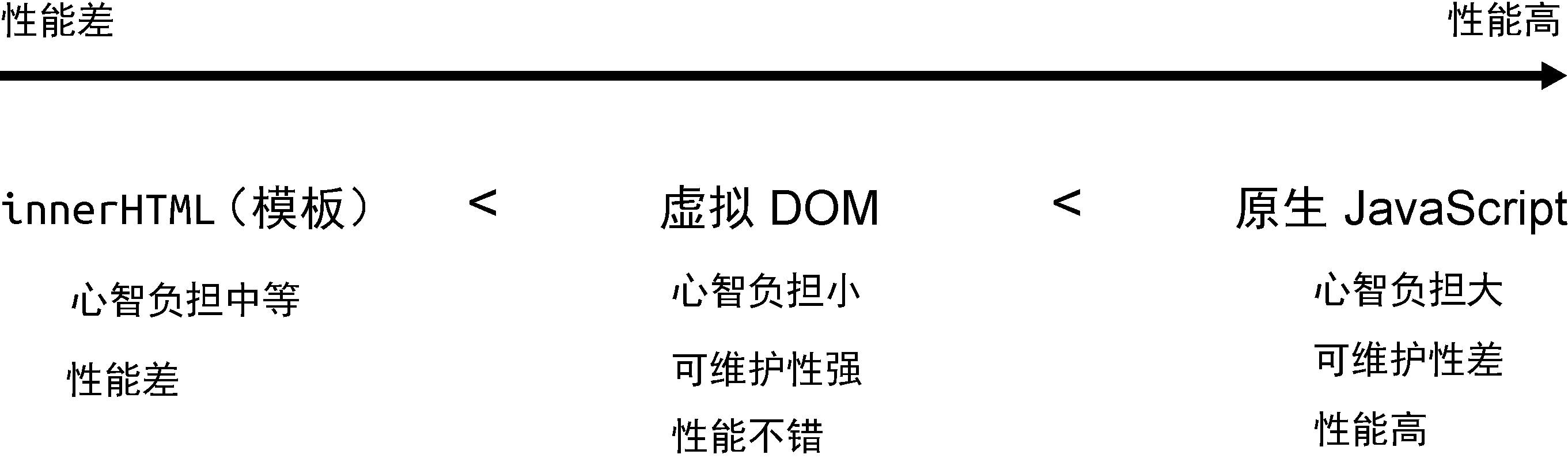

基于此,我们可以粗略地总结一下 innerHTML、虚拟 DOM 以及原生 JS(指 createElement 等方法)在更新页面时的性能,如图 1-5 所示。

图1-5 innerHTML、虚拟 DOM、原生 JS 三者在更新页面时的性能

我们分了几个维度:心智负担、可维护性和性能。其中原生 DOM 操作方法的心智负担最大,因为你要手动创建、删除、修改大量的 DOM 元素。 但它的性能是最高的,不过为了使其性能最佳,我们同样要承受巨大的心智负担。另外,以这种方式编写的代码,可维护性也极差。

而对于 innerHTML 来说,由于我们编写页面的过程有一部分是通过拼接 HTML 字符串来实现的,这有点儿接近声明式的意思, 但是拼接字符串总归也是有一定心智负担的,而且对于事件绑定之类的事情,我们还是要使用原生 JS 来处理。 如果 innerHTML 模板很大,则其更新页面的性能最差,尤其是在只有少量更新时。

最后,我们来看看虚拟 DOM,它是声明式的,因此心智负担小,可维护性强,性能虽然比不上极致优化的原生 JS,但是在保证心智负担和可维护性的前提下相当不错。

至此,我们有必要思考一下:有没有办法做到,既声明式地描述 UI,又具备原生 JS 的性能呢?看上去有点儿鱼与熊掌兼得的意思,我们会在下一章中继续讨论。